| Pour Noël ou le Jour de l’An, certains d’entre vous ont peut être

reçu en cadeau une liseuse numérique. Ce petit appareil dédié,

qui permet de lire des textes sur un écran, peut contenir des centaines

de livres. Une vraie bibliothèque portative, que l’on complète

par l’achat de nouveaux ouvrages sur internet. Une révolution dans

le monde du livre, tant pour les lecteurs, que pour les éditeurs

et les auteurs. Certains d’entre eux publient d’ailleurs directement en

numérique : c’est moins cher, plus pratique et instantané.

Fini le compte d’auteur, tout un chacun peut répandre sa prose sur

la toile ; terminés aussi les invendus et le pilon… N’en déplaise

toutefois aux économistes, aux prophètes et aux geeks, le

bouleversement attendu (ou redouté) par l’introduction de ces nouvelles

technologies n’est pas au rendez-vous. Pas encore. Pour les livres, la

version « papier » reste la préférence des lecteurs,

même si l’époque de Gutenberg semble bien loin de nous… et

même si le texte que vous êtes en train de lire s’affiche sur

un écran plutôt que sur du papier ! Justement, en parlant

de Gutenberg… Pourquoi ne ferions-nous pas fonctionner, une fois de plus,

la machine à remonter le temps ? Elle n’est pas (encore) numérique,

cette machine-là… Profitons-en, vite ! |

Il était une fois l’imprimerie…

Gutenberg

(Source : Wikipédia)

|

Le héros de l’histoire, s’appelle Johannes Gensfleisch.

La postérité s’en souviendra mieux sous le patronyme de Gutenberg

et comme inventeur de l’imprimerie. "Inventeur" n’est pas tout à

fait le terme exact. L’imprimerie existait avant lui et depuis longtemps.

Si les Egyptiens écrivaient, à la main, sur papyrus, et si

les moines du Moyen-Age recopiaient, toujours à la main, les textes

bibliques, il existait toutefois un embryon d’imprimerie : dans ces ouvrages,

certaines lettrines étaient reproduites à l’aide d’un tampon

trempé dans l’encre, pour aller plus vite. |

| Au 7ème siècle, en Chine, on gravait

les textes sur une planche de bois puis on les reproduisait sur une feuille

de papier à l’aide de cette gravure imprégnée d’encre.

Cette technique (dite "xylographie") était particulièrement

contraignante : l’oubli d’un mot sur la page, par exemple, obligeait le

scripteur à refaire toute la gravure ! Quelques siècles plus

tard, et moyennant quelques têtes coupées pour l’exemple,

les Chinois, toujours eux, adoptent les caractères mobiles en

terre cuite, qu’ils utilisent comme des tampons en les imprégnant

d’encre à l’eau, la fameuse "encre de chine". |

|

. |

Un peu plus tard, certains maladroits ayant payé

de leur tête le bris des caractères en terre cuite, les caractères

mobiles seront fabriqués en bois puis en métal, plus résistants.

Parallèlement, les supports de l’écriture évoluent.

Le papyrus en rouleau ("volumen", en latin "chose enroulée")

cède la place aux pages reliées entre elles ("codex",

en latin "blocs de bois", les pages étant à l’origine

des planchettes de bois gravées). Ce changement est primordial.

Jusqu’alors, le maniement du rouleau de papyrus occupait les 2 mains du

lecteur et ne facilitait pas la prise de notes. On ne pouvait même

pas se gratter le nez, signe tangible et universel de la réflexion,

sans que le manuscrit ne se réenroulasse traitreusement. |

| Autre inconvénient d’un tel support : on devait lire le texte

en suivant l’ordre de déroulement du parchemin, c’est-à-dire

séquentiellement. Difficile, sinon impossible, d’accéder

directement à un endroit précis de l’ouvrage. Toutes choses

qui vont être transformées par l’usage du codex, que l’on

peut feuilleter d’une main tout en se curant le nez de l’autre, où

l’on peut, sans attendre la fin, connaître le nom de l’assassin.

Le codex est un peu comme une machine organisée à accès

direct. D’ailleurs il a donné son nom et prêté ses

qualités à tous ces ouvrages qui permettent de classer par

chapitre, article, alinéa : les "codes" (code civil, code

du travail, code de la route…) |

Autre progrès pour les supports d’écriture

: après avoir abandonné le papyrus au profit du parchemin,

on substitue à ce dernier le papier, plus facile et plus rapide

à fabriquer et surtout beaucoup moins coûteux.

Tous ces éléments vont favoriser la naissance de l’imprimerie.

Gutenberg, s’il n’invente rien de spécialement nouveau ou génial,

est le catalyseur de ces différents progrès, en en perfectionnant

les procédés : |

|

- Il met au point la fonderie des caractères en métal,

en créant le "plomb typographique", un alliage de plomb,

d’étain et d’antimoine (ce qui ne vise pas directement les moines

copistes, bien que…)

- Il perfectionne la presse à imprimer, en s’inspirant

de celle des vignerons. Les chinois frottaient simplement le papier sur

la gravure à l’aide de cales en bois recouvertes de tissu.

- Enfin, il invente une encre typographique, épaisse et

grasse, mieux adaptée aux nouveaux caractères en métal.

Ces 3 progrès techniques vont perdurer et ne connaître

aucune autre évolution du 15ème siècle jusqu’au début

du 20ème !

|

Gutenberg fait ses premières armes en imprimant,

en 1451, une petite grammaire latine, qui passe inaperçue. Son coup

de maître sera, en 1455, l’impression de la Bible dite "de Gutenberg",

appelée aussi "B42", car comportant 2 colonnes de 42 lignes

à chaque page.

Afin de ne pas perturber le lecteur en changeant trop ses habitudes,

cette Bible utilise une police typographique spécialement fondue

à cette occasion et calquée sur celle employée par

les moines dans leurs travaux manuscrits : la textura gothique (voir

fac-similé ci-contre).

Elle comporte également, comme dans les prestigieux livres décorés

de l’époque, des lettrines en couleur, imprimées manuellement

à l’aide de tampons de bois. Enfin, certains acquéreurs font

décorer leur exemplaire d’enluminures.

L’ouvrage, en 2 volumes, comporte 1282 pages au total. Il en sera tiré

180 exemplaires et cette opération occupera Gutenberg et son équipe

pendant 3 ans, soit le temps nécessaire à un moine pour copier

manuellement la Bible, mais en un seul exemplaire ! C’est là tout

l’intérêt du procédé. |

Première page de la fameuse Bible

Gutenberg

Première page de la fameuse Bible

Gutenberg

(Source : Wikipedia)

|

| De nos jours, il reste dans le monde 48 exemplaires de ce premier livre

imprimé, dont le prix unitaire avoisine les… 10 millions de dollars.

Cette bible et les publications qui suivront, entre 1450 et 1501, sont

dites "incunables" (en latin, "langes du nouveau né"),

signifiant par là qu’ils constituent le berceau de l’imprimerie.

C’est effectivement un nouveau né qui promet. |

« Ceci tuera cela »

|

On a peine à imaginer la révolution culturelle,

humaine et économique provoquée par cette invention. En multipliant

les exemplaires à partir de la source première et unique

du manuscrit, l’imprimerie va non seulement assurer la pérennité

et la diffusion de l’œuvre à travers le temps et l’espace, mais

donner à chacun la possibilité de connaître, par lui-même

le texte original. Lire dans le texte, était alors réservé

à une élite, assez fortunée pour se procurer une copie

manuelle auprès des moines copistes. |

| Avant le développement de l’imprimerie, les étudiants

devaient se rendre dans les bibliothèques et y copier les ouvrages

qui les intéressaient. Pour les autres, qui ne savaient pas ou peu

lire, ils devaient s’en remettre à la parole du prêche et

aux sculptures des églises. L’imprimerie va permettre le développement

et le partage de la connaissance, l’éclosion de la pensée

personnelle, l’émergence de la pensée individuelle et de

l’esprit critique. Un bouleversement.

Dans son roman "Notre Dame de Paris", Victor Hugo résume ce passage

des ténèbres à la lumière, du Moyen-Age à

la Renaissance, en une phrase : "Ceci tuera cela". Le livre détrônera

les cathédrales. Le chapitre remplacera le chapiteau. Si, au début,

le livre ne s’adresse bien évidemment qu’à ceux qui savent

lire, la profusion des imprimés, dans les années qui suivent,

va développer la soif d’apprendre. De 80% d’illettrés au

16ème siècle, on passe à 7% de nos jours (ce qui reste

encore trop). Du VIème siècle, époque où n’existent

que les manuscrits, au XVIIIème siècle, où le livre

imprimé est définitivement établi, le nombre d’ouvrages

en circulation a été multiplié par… 70.000 ! |

Un nouveau monde

| Par les nouveaux savoir-faire qu’elle nécessite,

l’imprimerie crée de nouveaux métiers.

Au 16e siècle il n’est pas rare qu’un artisan assure seul

l’ensemble des tâches qu’une telle activité suppose. Un imprimeur

comme Gutenberg fonde lui-même ses caractères (métier

de fondeur), compose les textes avec les caractères de plomb

(métier

de typographe), imprime les feuilles (métier de pressier),

relis et corrige les épreuves (métier de correcteur),

fabrique le livre en cousant les pages entre elles

(façonnier)

et enfin vend, il faut l’espérer, les exemplaires achevés

à sa clientèle (éditeur-libraire) ! Certains

iront même jusqu’à écrire les propres livres qu’ils

impriment !

Que de métiers pour un seul homme, mais cela correspond bien

à l’image que l’on se fait de l’homme de la Renaissance, ouvert

et curieux de tout, protéiforme. Dans la pratique, les différentes

étapes nécessaires au travail d’impression sont confiées

à une équipe afin d’accélérer et faciliter

la tâche. |

|

Ce fac-similé de gravure ancienne représente

un

atelier d’imprimerie au 16ème siècle :

= A gauche on reconnaît le typographe en train de

composer le texte.

= Complètement à droite, le pressier (qui s’occupe

de la presse à imprimer) encre les caractères.

= Enfin, au milieu, le correcteur (sans doute le patron) vérifie

le tirage d’une feuille.

(Source : Wikipédia)

|

Plus tard, puis avec l’industrialisation, les entreprises

finiront par se spécialiser : fonderie de caractères, atelier

de composition, imprimerie, un même travail voyageant alors d’atelier

en atelier, parfois de pays en pays (imprimé en France, broché

en Belgique, par exemple).

Pour en finir avec Gutenberg, si j’ose dire, le succès de sa

Bible ne lui porta pas chance. Pour mener à bien son projet, Gutenberg

s’était endetté auprès d’un associé. Ce dernier,

peu scrupuleux, fait saisir tout le matériel d’imprimerie à

son profit et abandonne à son triste sort notre pauvre Gutenberg

qui finit ses jours sans un sou et oublié de tous. Il meurt en 1468,

un peu plus de 20 ans avant la découverte de l’Amérique. |

L’homme de l’art : le typographe

| Les techniques que nous allons décrire ont été

utilisées du 16ème jusqu’à la fin du 19ème

siècle. Ce n’est qu’avec la mécanisation de l’impression,

dans les années 1900 et plus tard avec l’apparition de l’informatique,

que ces procédés furent abandonnés, tout en conservant

le vocabulaire qui y était attaché.

La typographie (grec "typos", empreinte, et "graphia",

écrire)

est l’ensemble des procédés de composition et d’impression

utilisant des caractères et des formes en relief. C’est aussi l’ensemble

des règles esthétiques et pratiques permettant de mettre

en page les imprimés (règles qui sont appliquées de

nos jours par les programmes de traitement de texte et les machines informatiques

d’impression). Par extension, on parle également de typographie

s’agissant du dessin des caractères, de la création des polices

et du lettrage. Toutefois, à l’origine, la typographie est fondamentalement

l’art d’assembler les caractères afin de former des mots, des phrases

et de les imprimer.

La typographie, dite aussi "typo", abréviation qui s’applique

également au typographe, a été pendant longtemps la

seule méthode d’imprimerie. Elle concerne les caractères

mobiles (pour imprimer le texte) mais également toute forme en relief

destinée à l’impression, en particulier les images : gravure

sur bois, puis cliché métal, puis plaque offset…

Le typographe est donc chargé de "composer" le texte à

imprimer, c’est-à-dire de disposer les caractères mobiles

de façon à ce qu’ils reproduisent les mots et les phrases

"composant" ce texte. Pour cela, il utilise un ou plusieurs casiers en

bois, dits "casses" dans lesquels sont stockés les caractères

"en plomb" mais en fait constitués, comme on l’a vu plus haut, d’un

alliage : le plomb typographique. De la main droite, le typographe pioche

dans la casse le caractère désiré et le place dans

le "composteur" qu’il tient de sa main gauche. Le composteur est

une petite règle de métal coudée dans laquelle on

aligne les caractères, les uns après les autres, pour former

les mots. Quand une ligne est terminée, le typographe la transfère

du composteur à la "galée", plateau de zinc qui va

recevoir l’ensemble du texte. |

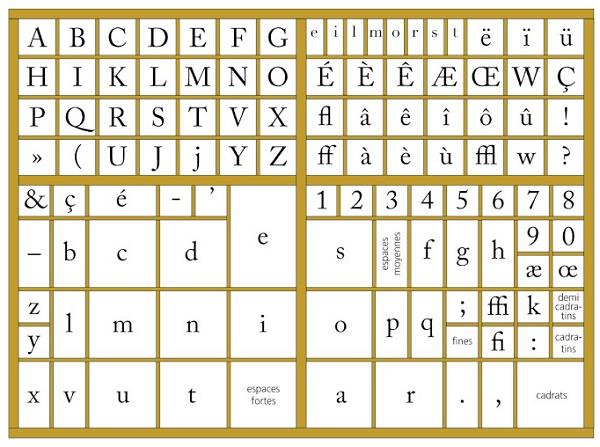

Les outils du typographe…

Disposition des caractères dans une casse

typographique

(Source : Wikipédia)

|

Le composteur : indispensable pour composer

la ligne de texte.

|

En haut, la pince "typo" pour saisir les

petits caractères ou réarranger les espaces.

En bas, le typomètre, règle

graduée en mm et points typographiques (cicero) qui permet

de calculer la longueur des lignes, entre autres usages.

|

Sens dessus-dessous

| Un détail, mais qui a son importance. Pour imprimer

les textes tels qu’on peut les lire couramment, les caractères en

relief sont moulés à l’envers… Dans le composteur, ils sont

donc à l’envers et la tête en bas, mais toujours placés

de gauche à droite, comme dans la lecture normale.

Sur la galée, la première ligne du texte est tout en bas

et la dernière, tout en haut. S’il ne veut pas passer sa vie à

faire le poirier ou à travailler devant un miroir, le typographe

doit donc savoir lire… à l’envers.

|

Ici, on imprimera le mot "Bas"

|

La galée, avec le texte composé.

On a rajouté un cliché (ici un plan),

mais ces éléments ne sont placés qu’à la toute

fin, sur la forme prête à passer à la presse. |

Pour séparer les mots entre eux, on place "une"

espace (féminin, dans ce cas) plus ou moins fine de façon

à ce que le texte soit "justifié" : toutes les lignes

ont alors la même longueur.

Quand la composition du texte est terminée, on attache solidement

les lignes entre elles à l’aide de plusieurs tours de ficelle, puis

l’ensemble est transféré sur la "forme", un plateau

qui reçoit le texte ainsi que les gravures ("clichés") illustrant

éventuellement le texte. C’est cette forme qui, placée sur

la presse et encrée, imprimera la page. |

Le paquet de lignes entouré de sa ficelle.

A serrer très fort si on veut éviter

que ça "tombe en pâte", les caractères

se désolidarisant les uns des autres (maladresse souvent commise

par les apprentis).

|

| Ces exigences professionnelles expliquent le statut particulier

du typographe durant le Moyen-Age et plus tard. Il faisait partie des ouvriers

sachant, de par les obligations du métier, lire et écrire,

ce qui n’était pas, loin s’en faut, le cas pour tout le monde. A

la Renaissance, le travail d’imprimeur est considéré comme

prestigieux. Les typographes portent l’épée, parlent latin

et grec et fréquentent les lettrés de l’époque. Plus

près de nous, le monde de l’imprimerie fut souvent propagateur des

idées nouvelles et à la pointe des mouvements sociaux. |

Secrets professionnels

Comme tout métier, celui de typographe a ses coutumes,

son argot, ses maladies.

Les "ouvriers du livre" fêtent leur saint patron, Saint-Jean

Porte Latine, le 6 mai. A cette occasion, et en bien d’autres, ils boivent

un coup et entonnent alors en chœur le fameux "A la…" :

"A la santé du compère qui nous régale

aujourd’hui..."

Cet air à boire a depuis été repris par de nombreuses

confréries et joyeuses assemblées, mais son origine est "typographique". |

|

| Plus dramatique est la maladie du typographe : manipulant

du plomb à longueur de journée, d’année, il s’expose

au saturnisme, une maladie très grave à l’issue souvent

fatale. Heureusement, les règles d’hygiène et la disparition

progressive du plomb ont éradiqué la maladie, du moins dans

ce milieu professionnel.

Plus gai, l’argot ! L’argot de l’imprimerie est très riche

et à l’origine de nombre d’expressions passées dans le langage

courant. Quelques unes à titre d’illustration… |

| "Enfant de la balle" : désigne

l’ouvrier typographe dont le père est lui-même typographe.

La "balle" était ce tampon de cuir, d’étoffe et de crin de

cheval qui servait à encrer la forme, avant l’invention du rouleau

encreur en caoutchouc.

"Etre à la bourre" : être en

retard. Le typographe qui était en retard, "bourrait les lignes"

pour terminer plus vite.

"Ours" : c’est l’imprimeur, le pressier,

celui qui manipule la presse à imprimer. "Visser un ours"

c’est arrêter la machine pour bavarder (ou boire un coup). |

Balle à encrer

(Source : Gallimard)

|

| "Singe" : désigne l’ouvrier

typographe, du fait de ses gestes saccadés et rapides lorsqu’il

compose ses textes.

"Prote" : c’est le chef d’atelier, du grec

"protos" (premier).

"Coquille" : omission, interversion ou substitution

d’un ou plusieurs caractères. Pour éviter ce genre de désagrément,

bête noire du typographe, celui-ci est tenu de "tirer une épreuve"

de ce qu’il a composé et de la relire… Les exigences de la productivité

font que parfois la coquille passe à travers les mailles du filet. |

|

On dit que Malherbe composant le poème "Consolation

à M. Du Perrier", aurait écrit :

Et Rosette a vécu ce que

vivent les roses…

Un typographe distrait, confondant les 2 "T" avec 2 "L",

aurait alors composé :

Et Rose, elle a vécu ce

que vivent les roses…

C’est la version erronée, plus originale, qui est passée

à la postérité. Comme quoi le typographe est aussi

poète… D’après les experts, tout ceci ne serait qu’une légende.

Qu’importe ! On peut rêver… |

Les Gutenberg modernes

| Le temps a passé, les techniques modernes ont apporté

leur lot de progrès et de bouleversement dans la profession du livre.

Après la mécanisation des presses, la mécanisation

de la fonderie des caractères (linotype, puis monotype fondant les

caractères à la demande), le plomb typographique finit par

disparaître au profit de la photocomposition.

Plus récemment, l’informatique a envahi la chaine de production

du livre et de la presse, reléguant au musée le matériel

du typographe et la presse de Gutenberg. |

Machine "Monotype"

Machine "Monotype"

à l'imprimerie "L'Echo de la Mode" en

1969

(Photo de H. Robert)

|

| La plupart des livres que nous feuilletons de nos jours

sortent d’imprimantes numériques. Toutefois, il existe encore quelques

artisans utilisant les techniques traditionnelles pour des petits travaux,

prospectus, cartes de visite ou tirages prestigieux de collection. Enfin,

au hasard d’un petit tour chez les bouquinistes ou les vieux libraires,

vous tomberez sans doute sur un de ces exemplaires imprimés à

l’ancienne : si vous promenez vos doigts sur le verso des pages, vous sentirez

le " foulage" des caractères, c’est-à-dire l’empreinte en

relief laissée sur le papier par les lettres de plomb lors de leur

passage dans la presse. Et ce simple geste, cette simple sensation, vous

feront "toucher du doigt", c’est le cas de le dire, le travail des hommes

qui ont fabriqué le livre que vous avez ouvert. Et tous ceux qui

publient numériquement sur la toile le savent bien, même s’ils

ne l’avouent pas : rien ne vaut le plaisir de voir son œuvre "gravée"

sur le papier ! En quelque sorte, l’imprimeur est celui qui permet

à l’auteur de naître au monde. Tout le reste n’est que manuscrit… |

Hommage

"Les paroles s’envolent, les écrits

restent" |

Le matériel typographique, dont quelques photos illustrent

cet article, appartient à mon père. Enfant de la balle, dans

toute l’acception du terme, car ayant débuté comme "typo"

auprès de ses parents, tous deux typographes de formation également,

il fit toute sa carrière dans l’imprimerie et vécut les révolutions

technologiques successives du secteur.

Si ma mère m’a donné l’amour des belles lettres, lui me

transmit le goût des beaux caractères. Ceci rejoint cela.

Merci à tous les deux.

Et pour finir avec un jeu de mots typographique, je dirai qu’il a toujours

"bon

pied, bon œil" (1).

------------------------------------------

(1) L’œil est la hauteur des minuscules, sans les jambages.

Le pied ou ligne de pied est la ligne sur laquelle s’alignent

les caractères. |

Texte, photos et dessins

de Guy Robert, sauf indication contraire.

Le matériel typographique

est celui utilisé par mon père Henri Robert durant sa vie

d’imprimeur.

Autres sources d’images

et d’informations : "L’écriture et le livre" (Gallimard) et l'incontournable

"Wikipédia"

© Linutil, janvier 2018

|